科室新闻

成果发表|张鸿祺/张鹏团队:伴及不伴软脑膜动脉供血的硬脑膜动静脉瘘:治疗疗效分析

原文DOI:10.1227/neu.0000000000003604

本文由首都医科大学宣武医院神经外科完成,题为“Intracranial Dural Arteriovenous Fistulas With and Without Pial Artery Supply: Analysis of Treatment Outcomes”的研究论文,于2025年7月1日发表在神经外科领域权威期刊《Neurosurgery》(影响因子3.9,JCR一区)。首都医科大学宣武医院神经外科苏新博士与马永杰副主任医师为共同第一作者,张鹏教授与张鸿祺教授为通讯作者。

关于伴软脑膜动脉供血(PAS)的硬脑膜动静脉瘘(DAVF)的患病率及其治疗意义,目前主要基于规模较小的队列研究,尚无定论,特别是在是否应对PAS进行栓塞治疗方面仍存在较大争议。为此,我们开展了一项回顾性研究,以明确DAVF中PAS的特征,并探讨其对治疗策略的影响。我们回顾性分析了DREAM-INI数据库的患者。通过脑血管造影检查评估DAVF的血管结构,识别是否存在PAS。PAS被分为两种类型:源自软脑膜动脉供血的硬膜支和“纯”软膜供血。我们比较了有无PAS的DAVF患者在基线特征、治疗方式以及治疗和随访结果方面的差异。为减少患者选择偏倚,使用倾向性评分匹配法(1:1)对两组进行匹配。研究结果表明,在DAVF完全闭塞前栓塞PAS可能会增加并发症发生率。因此,常规在DAVF闭合前对PAS进行栓塞的做法缺乏依据,尤其是在考虑到未闭合DAVF中由“纯”软脑膜供血引发出血性并发症的发生率很低的情况下。然而,这并不意味着应完全否定栓塞PAS的策略,因为PAS在DAVF中仍存在诸多未解之处。治疗决策不应“非黑即白”,而应结合每例患者独特的血管构筑和临床背景进行个体化评估。毕竟,在DAVF尚未闭合前,确有由“纯”软脑膜供血引发的疑似出血性并发症,且其后果可能极为严重(图1-2;视频1)。未来有必要开展前瞻性多中心研究,以更好地识别哪些特定类型的伴PAS的DAVF患者可能真正从栓塞PAS中获益。

DREAM-INI数据库基于一项回顾性单中心观察性研究,纳入了自2001年1月至2022年12月期间的DAVF病例,相关既往研究详见参考文献1,2。

编者按

本中心基于近千例DAVF治疗经验,已形成先栓塞软膜,尤其栓塞“纯”软膜供血的传统,不可避免的对本研究的结果造成影响,尤其是栓塞软膜造成潜在的缺血风险升高,但是否大大降低了出血风险,这在本研究中无法证实;目前国际上针对是否先栓塞软膜仍存较大争议,因此本研究结果仅为客观描述本中心DREAM-INI数据库总结结果,不代表否定了栓塞软膜的必要性。

关键词:硬脑膜动静脉瘘、软脑膜动脉供血、治疗疗效、并发症

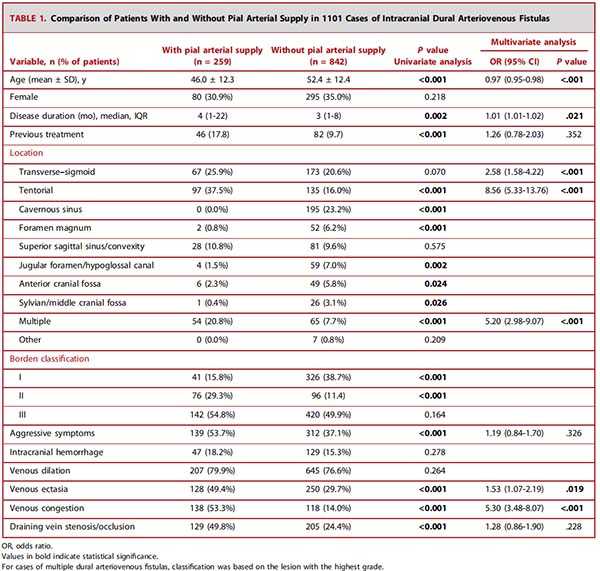

表1. 1101例DAVF中伴或不伴PAS患者的对比分析

结果显示,与不伴PAS的DAVF相比,伴PAS的DAVF患者具有年龄更小、病程更长的特点,更常见于天幕区和多发病灶,侵袭性症状比例更高,静脉瘤、静脉淤滞以及引流静脉狭窄/闭塞的发生率也明显增加。其中,较年轻的年龄、较长病程、多发性DAVF、天幕部位及横窦-乙状窦部位的病变、以及伴有静脉瘤和静脉淤滞,是PAS存在的独立预测因素。

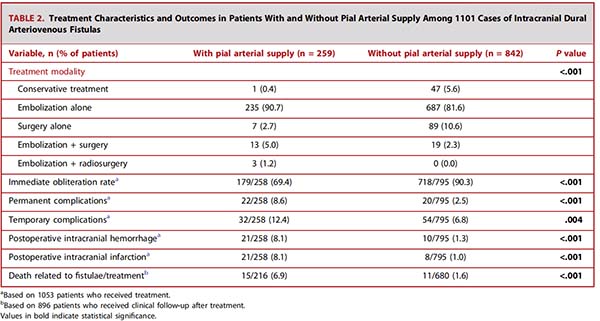

表2. 1101例DAVF中伴或不伴PAS患者的治疗特征及结局分析

结果显示,与不伴PAS的DAVF相比,伴PAS的DAVF即刻完全治愈率更低,永久性并发症和暂时性并发症的发生率更高,术后出血、缺血事件发生率及治疗相关/瘘相关死亡率亦更高。

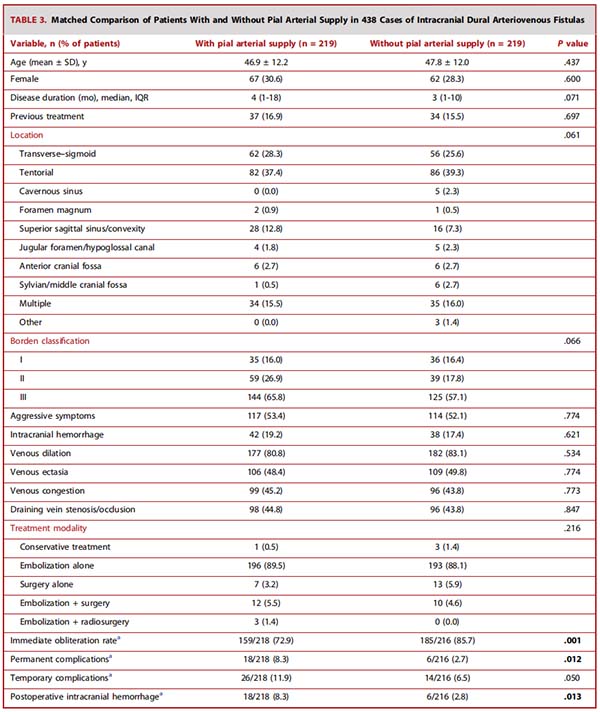

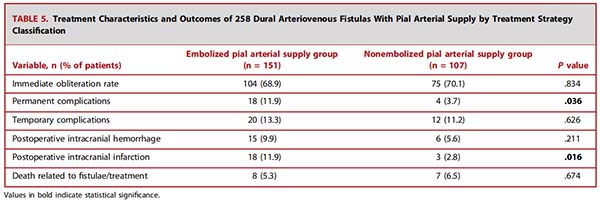

表3. 438例DAVF中伴或不伴PAS患者的匹配对比分析

结果表明,在1:1匹配后,伴PAS的DAVF即刻完全治愈率仍低于不伴PAS者,且其永久性并发症发生率以及术后出血和缺血事件的发生率仍更高。

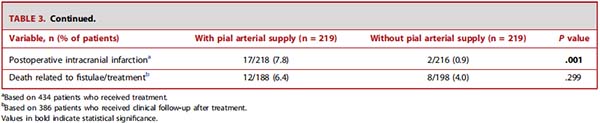

表4. 259例伴PAS的DAVF中不同软膜供血类型的特征分析

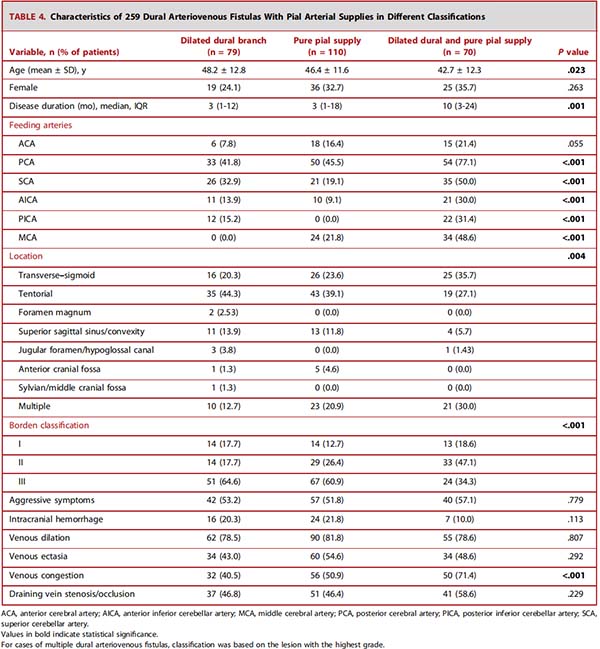

表5. 根据治疗策略分组的258例伴PAS的DAVF的治疗特征及结局分析

结果表明,在伴PAS的DAVF患者中,与未栓塞PAS组相比,栓塞组的永久性并发症发生率及术后缺血事件发生率均显著更高。

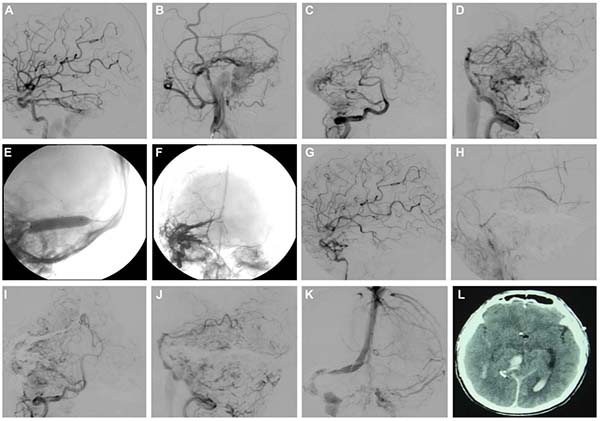

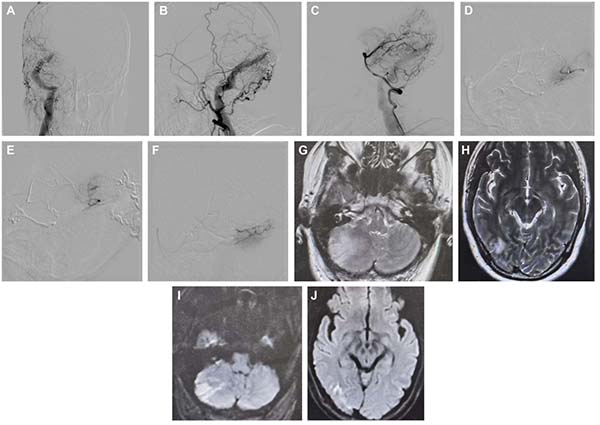

图1. A-D:对颈内动脉、颈外动脉及椎动脉行DSA显示一例由多支“纯”软脑膜动脉及硬脑膜动脉供血的Borden I型DAVF。供血动脉包括脑膜垂体干、大脑中动脉的“纯”软膜分支、枕动脉、脑膜中动脉、以及来自后循环的分支如大脑后动脉、小脑上动脉和小脑前下动脉。该患者有静脉窦支架植入病史,动静脉瘘正好位于原支架植入位置。此外,在后循环的软膜供血动脉中观察到与血流相关的动脉瘤。E-H:通过脑膜中动脉入路,在静脉途径球囊保护下使用Onyx完成瘘口的完全闭塞,未对任何PAS进行栓塞。I和J:完全栓塞后即刻行椎动脉造影,未见异常。K:静脉晚期显示患侧横窦-乙状窦仍保持通畅。L:术后患者保持意识清醒、反应良好,但返回病房后突发呼吸骤停。紧急头颅CT显示右侧颞叶出血,并伴有脑室内出血。

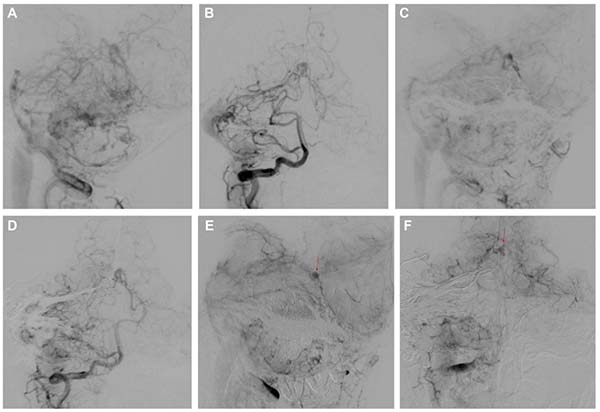

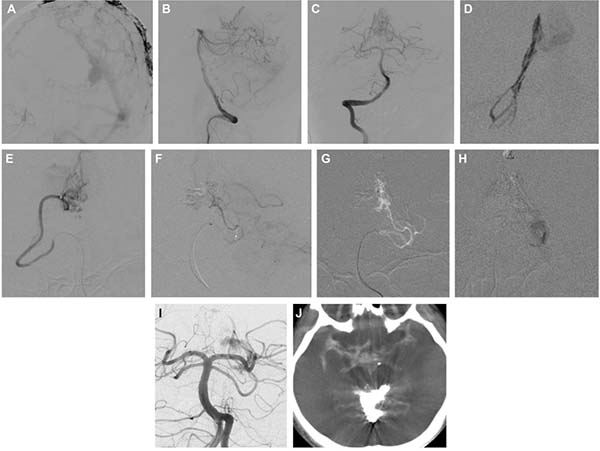

图2. A和B:术前椎动脉造影;C和D:术后即刻椎动脉造影;E和F:术后出现颅内出血后的即刻复查造影。与先前影像相比,可见一来自PAS的异常扩张结构(红色箭头所示),提示其可能与此次颅内出血有关。

视频1:该病例与图1和图2相对应,显示在DAVF未完全闭塞前,由疑似未闭塞的“纯”软膜动脉供血引发的出血性并发症。视频链接:https://www.dropbox.com/scl/fi/3jyylsdxcqapvf0z9lbld/Video1.mp4rlkey=q8jk8rjxv73e1em3ytuy4ml3w&e=1&dl=0(可点击文末”阅读原文“查看)

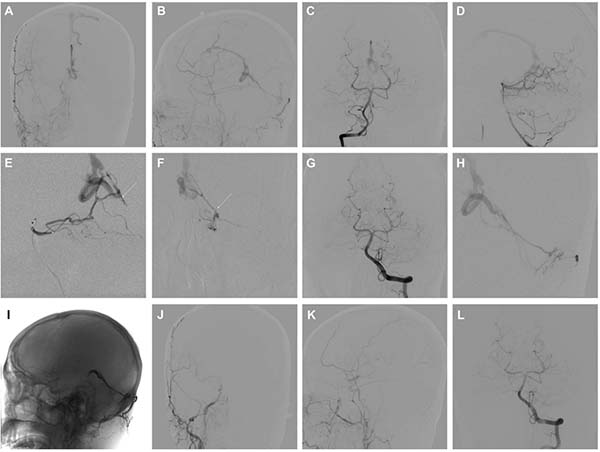

图3. A-D:正位和侧位的颈外动脉及椎动脉造影显示,位于Galen区的Borden III型DAVF,同时可见直窦不显影。E和F:左侧大脑后动脉的超选造影显示一条线状扩张的供血动脉,考虑为起源于PAS的硬膜分支(白箭头所示)。G:在将微导管尽可能靠近至瘘口附近后,注入Glubran进行栓塞,成功实现对大脑后动脉供血动脉的完全闭塞。H:枕动脉的超选造影。I:通过枕动脉使用Onyx对DAVF进行完全闭塞后形成的栓塞剂铸型影像。J-L:术后即刻造影显示DAVF已完全闭塞,患者术后无明显不适。

图4. A-F:颈外动脉、颈内动脉及椎动脉的正位和侧位造影显示一例高级别的中线天幕区DAVF,引流入异常扩张的、静脉瘤样结构,提示为高风险病灶。G:右侧大脑后动脉的超选造影显示一条曲折分支的供血动脉,提示为“纯”软膜供血(白箭头所示)。H:为降低脑梗死相关并发症的风险,将微导管尖端尽量靠近至瘘口附近后注入Glubran进行栓塞,成功实现对大脑后动脉起源的“纯”软膜供血的完全闭塞。I和J:随后通过枕动脉注入Onyx进行栓塞,成功闭塞了瘘口及引流静脉的近端部分。K和L:术后即刻造影显示DAVF完全闭塞,未见脑缺血或出血相关并发症。

图5. A-C:该病例为右侧横窦-乙状窦区的Borden I型DAVF,可能继发于静脉窦支架植入后。患者此前曾在其他医院接受过血管内治疗。病灶区瘘口较为弥散,供血动脉来源于颈外动脉的多支硬膜分支及来自后循环的若干软膜分支。D-F:大脑后动脉和小脑上动脉的超选造影显示多条曲折的“纯”软膜及硬膜供血动脉。在栓塞过程中,将微导管尽可能置于瘘口附近,并使用Glubran进行栓塞。G-J:然而,术后MRI显示右侧小脑及枕叶出现新发梗死灶(G和H为T2加权成像;I和J为弥散加权成像)。

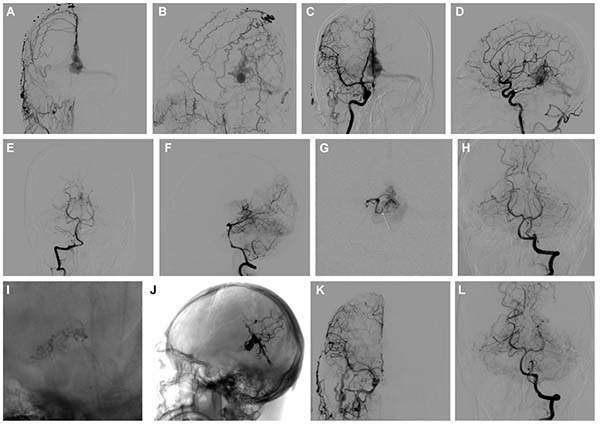

图6. A-C:该病例为一例位于Galen区的高级别DAVF,其供血动脉来自颈外动脉的多支硬膜分支,以及来自大脑后动脉的硬膜和“纯”软膜供血分支。D:右侧大脑后动脉的超选造影显示一条线状的硬膜供血支。E和F:此外,双侧大脑后动脉还可见曲折分支状的“纯”软膜供血支。G-I:在通过左侧PAS进行栓塞过程中,疑似发生动脉破裂。J:术后Dyna CT检查显示蛛网膜下腔出血。

参考文献:

1. Su X, Ma Y, Song Z, et al. Dural arteriovenous fistula research and management in China (DREAM-INI): initial characterization and patient cohort outcomes. Journal of neurointerventional surgery. 2025.

2. Su X, Song Z, Ma Y, Zhang H, Zhang P. Multiple synchronous intracranial dural arteriovenous fistulas. Neurosurgical review. 2025;48(1):535.

第一作者

苏新

首都医科大学宣武医院

2025级外科学(神经外科)专业型博士研究生

在Neurosurgery,Journal of Neurosurgery,Stroke,American Journal of Neuroradiology,Journal of Neurointerventional Surgery,Stroke and Vascular Neurology等杂志上以第一及共同第一作者发表SCI论文30余篇。获2024年研究生国家奖学金,2025年校级和市级优秀毕业生。Neuroradiology杂志审稿人。

共同第一作者

马永杰

首都医科大学宣武医院

神经外科 副主任医师

副研究员 博士

现就职于首都医科大学宣武医院神经外科,中国国际神经科学研究所。目前担任中国医师协会神经介入专业委员会秘书,神经医学创新转化联盟秘书。主攻出血性脑血管病、脊髓血管疾病诊治与研究。主持国家自然科学青年基金1项,省部级课题1项。参与国家十三五、国自然、市科委等多项课题研究。在《Journal of Neuroinflammation》、《Neurology》 《Stroke&Vascular and Neurology》等学术期刊发表文章50余篇,参编著作3部。

【出诊时间:周五上午(专家门诊)】

共同通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 主任医师 教授

硕士生导师

现任中华放射学会介入放射分会介入神经放射专业委员会副主任委员,中华医学会神经外科分会血管内治疗学组委员,中国医师协会神经介入专业委员会常委,中国医师学会介入分会神经专业委员会委员,北京市医学会神经介入分会委员,世界神经介入放射联合会高级会员。

【出诊时间:周四上午(专家门诊)、周一上午(特需门诊)】

通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 主任医师 教授 博士生导师

首都医科大学宣武医院神经外科主任。国家百千万人才获得者,享受国务院政府特殊津贴。担任世界介入神经放射联合会(WFITN)执行委员,亚洲及大洋洲介入神经放射联合会(AAFITN)执行委员、中国医师协会神经介入专业委员会主任委员、中华医学会神经外科学分会常委,北京医学会神经外科分会副主委、《中国脑血管病杂志》编委、《JNIS》中文版主编。多年来,一直从事脑与脊髓血管病的外科和介入治疗,在脑动脉瘤、颅脑血管畸形、脊髓血管畸形等方面的临床和研究工作处于国内外领先水平。承担及完成“十三五”国家重点研发专项、国家自然科学基金重点国合项目等各级科研课题20项,在《Brain》《Annals of Neurology》《Angiogenesis》等学术期刊发表论著170余篇,获国家科技进步二等奖,全国先进工作者表彰。

【出诊时间:周二晚(特需门诊)】